ここには、豊かな自然が育んだ

おいしい食がある。

誰もが楽しめる、

数多くの観光資源がある。

心と体に染み渡る名水がある。

志布志の名の由来となった、

古い歴史もある。

でも、知ってほしいのは、

その「志」の高さ。

志布志市に来てほしい。

好きになってほしい。

志布志市には、その一心で、

試行錯誤しながらも日々奮闘している

「志」の高い者たちがたくさんいるのです。

誰にも負けない「志」で、

たくさんの「志」で、

人々を魅了する。

それを、私たち志布志市の、

新たな使命にしようと思います。

正直まだまだです。

いろんな仕組みづくりも必要です。

だから、もっと頑張ります。

死にもの狂いで考えます。

志布志市に来たくなるような、

ワクワクする施策を。アイデアを。

たくさんの熱き「志」が、

このまちの魅力で、原動力。

これから市民一丸となって突き進む、

「志」にあふれた志布志市に、

ぜひご期待ください。

世界の80億人を

惚れさせたいね、

うちの有機玉露でさ。

健康な土で育ててこそ、

人を幸せにするお茶がつくれる。

ほんのりと甘く香ばしい香りがする。ビターなチョコレートをかじったときのような。何が入っているのかと聞くと、黒酢もろみ、大豆、菜種かす、ミネラル、マグネシウム。キラキラしているのは微生物だという。「うちの肥料は、ぜんぶ人が食べられるものを原料にしています」。そう教えてくれた坂元さんは、有機発酵肥料をつくる会社の代表でもあるが、そもそも志布志で3代続く茶農家である。坂元さんがつくるお茶は、有機栽培にこだわった玉露。しかし2代目までは有機ではないお茶をつくっていた。「当時、お茶はガンに効くみたいなことを言われていたけれど、母も姉も病に倒れた。もしかしたら二人が『修一郎、有機のお茶をつくらんね!』と伝えたかったのかもしれない」。そう感じた坂元さんは、有機栽培の茶づくりに舵を切った。時代が平成になった頃のことである。

農薬を使わない茶づくりは、当然ながら作業量も増える。だから畑は半分にした。面積を減らしてでも、人を健康にする本物のお茶をつくりたかった。そのためにまず見直したのが、土づくり。「土の健康は作物の健康、作物の健康は人間の健康」。そう信じて10年の歳月をかけて土づくりを行った。オリジナルの有機発酵肥料「ボカシ」でつくる、有機栽培の茶づくり。その難しさから、茶どころ静岡県からもわざわざ視察にくるという。

実は有機JAS認定を取得しているお茶は、鹿児島県が一番多い。茶畑の広さを保てるため、農薬を使うよその畑から風にのって農薬が飛散してこないからだそうだ。現在、有機JAS認定されている農産物は、およそ全体の0.2%。これはお茶に限らず農作物全体の数字。いかに有機栽培が難しいのかを物語っている。

有機茶の価値を知る、

欧米への挑戦と成功。

坂元さんがつくっているのは、お茶の中でも最高級の玉露である。玉露は生産量が少なく、飲める機会もそうそうない。しかし、玉露にこだわるのにはある理由があった。「日本人のお茶の消費量は頭打ち。大都会に近い静岡ですら苦戦しているのに、鹿児島なら尚のこと。ならばもう、世界に向けてお茶をつくるしかない」。不景気なときこそ挑戦が必要だ。日本人1億人を相手にお茶をつくるのか、世界の80億人を相手にお茶をつくるのか。迷わず後者を選んだ。およそ10年前のことである。

薄利多売では中国には勝てない。他方で、ヨーロッパの人たちは健康にお金を注ぐことを惜しまない。アメリカ西海岸では空前のお茶ブームだという。有機栽培ゆえに大量生産できない坂元さんができることは、健康に良く高品質なお茶をつくること。だからこその玉露なのだ。

いいものをつくると、結果はおのずと付いてくる。ロンドンでは100gがなんと70万円で売られていたこともあったという。人は何に対してお金を払うのか。それは健康で幸せになるため。戦略は見事に的中したのだ。海外でブランドとして確立しつつある今、坂元さんはすでに次を見据えている。志布志港の活用だ。志布志港は2023年、農林水産物・食料輸出促進計画の認定を受けた。地元の港から鹿児島、そして日本の農産物をどんどん海外へ届けたい。世界の人にもっと知ってほしい。そうしたら後継者だって育つ。

「国は、現在0.2%の有機農業を2050年までに25%に増やす目標を掲げている。お茶もこれから有機が増えていくはず。簡単ではないけれど、日本の医療費を削減できるような健康な作物をつくらないと、意味がないからね」。これまでも課題にぶつかるたび、一つずつ壁を乗り越えてきた坂元さん。そこにはいつも揺るぎない「志」があった。ところで、坂元さんの玉露を頂いた。甘みやうま味、まろやか、なんていう言葉ではとても表現しきれない、明らかに初体験の味わい。衝撃と感動。ごちそうさまでした。

この町の、母になる。

志布志市子育て

支援センター

「はぐくみランド」

有償ボランティア

天野 恵利ERI AMANO

子育てを支援するのは、

地域のボランティアたち。

夜泣き、どうしたらいいですか?保育園まで送ってほしい。少しのあいだ預かっていてもらえますか。親たちのさまざまな相談や要望が届く、志布志市の子育て支援センター「はぐくみランド」。現在50名をこえるボランティアの方たちが登録し、支援を行っている。天野さんもその一人。本業は美容室を経営している。ある日の夕方、美容室の階段でしょんぼり座る子どもを見かけた。お母さんがまだ帰ってきていないという。「夕方、居場所がない子どもが多いのかもしれない。美容室の一角に宿題ができるスペースを作ってみようか…」。そんなことをぼんやりと考えていたら、偶然にもボランティア募集のチラシを見つけた。

「私が子どもの頃は、近所の大人が叱ってくれたものです。それって、ちゃんと見守ってくれていた証拠なんですよね。あぶないことやお行儀の悪いことをしたら、地域の人たちが教えてくれていた」。志布志という町に育てられた。だから自分もこの町にできることを恩返ししたい。その思いがボランティア登録へとつながった。現在ボランティアの方たちは、20代から70代まで年代もさまざま。幅広い年齢層と登録人数の多さから、支援をお願いする依頼者と、提供する側のマッチング率は実に100%。地域で育児を助け合えるシステムがしっかりと構築されている。2007年の設立以降、依頼者も増え続けているそうだ。

転勤族が多いこの町の

実家のような存在に。

港町である志布志は、転勤族が多い。そんな親たちにとって、「はぐくみランド」は実家のような場所でもある。不安なことは何でも相談できる。安心して我が子を預けられる。見ず知らずの土地で、どれほど心強いことだろう。「ここで初めてママ友ができました!」と、うれしそうに話す母親たちを見て、天野さんにも笑みがこぼれる。「お母さんが笑顔になると、自然と赤ちゃんも笑顔になるんですよね」。親子が幸せな時間を過ごすためのお手伝い。天野さんはボランティアの仕事を、そう捉えている。

家庭ごとに子育てはさまざま。そもそも子どもも一人ひとり違うから、「どこまでなら、やってあげても大丈夫か」の線引きは難しい。そんな中でも基準にしていることがある。赤ちゃんと接するときは、「ここは安心な場所だよ、大丈夫」と目で伝わるようにすること。3〜4歳の子どものときは、とにかく楽しく過ごしてもらえるように心がけている。

預かる時間は短くても、責任がある。ひとつの命を預かっているという意識は、常に自分の真ん中に入れている。子どもは、地域のみんなで育てるもの。そこは令和だろうが昭和だろうが変わらない。むしろ変わらないほうがいい。美容室の本業をしながらボランティアを始めて4年。「体力のつづく限り、ずっと子どもたちを見守っていきたいですね」。生まれ育ったこの町の、母となった天野さん。その「志」を受けた子どもたちが、今日もすこやかに育っていく。

命がけで生きる

ウミガメを、

人生かけて

守りぬきたい。

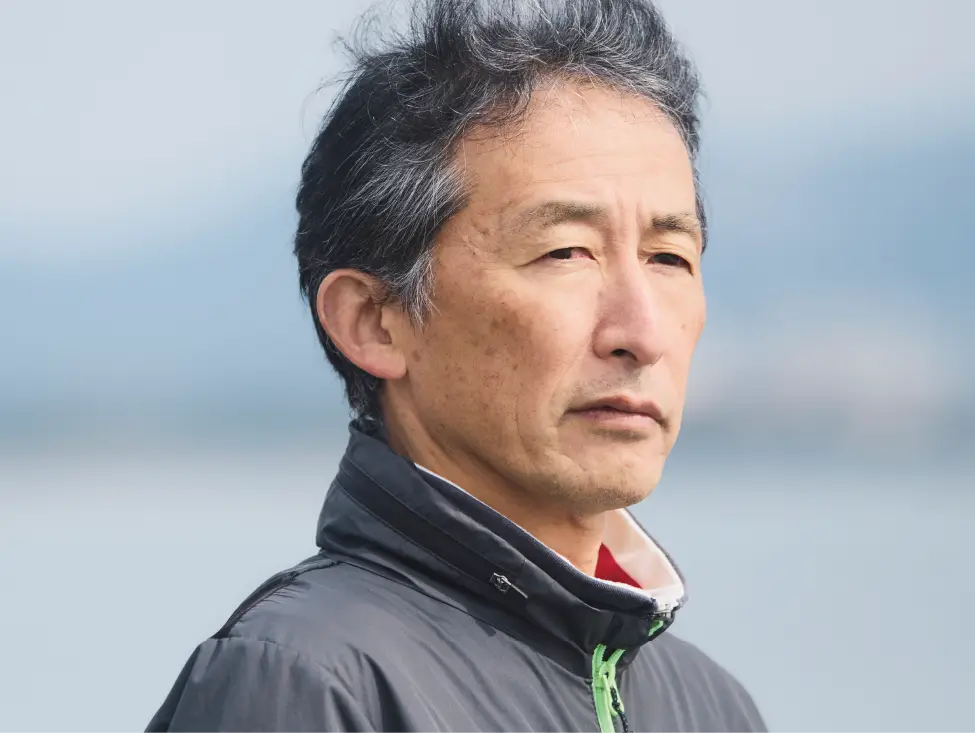

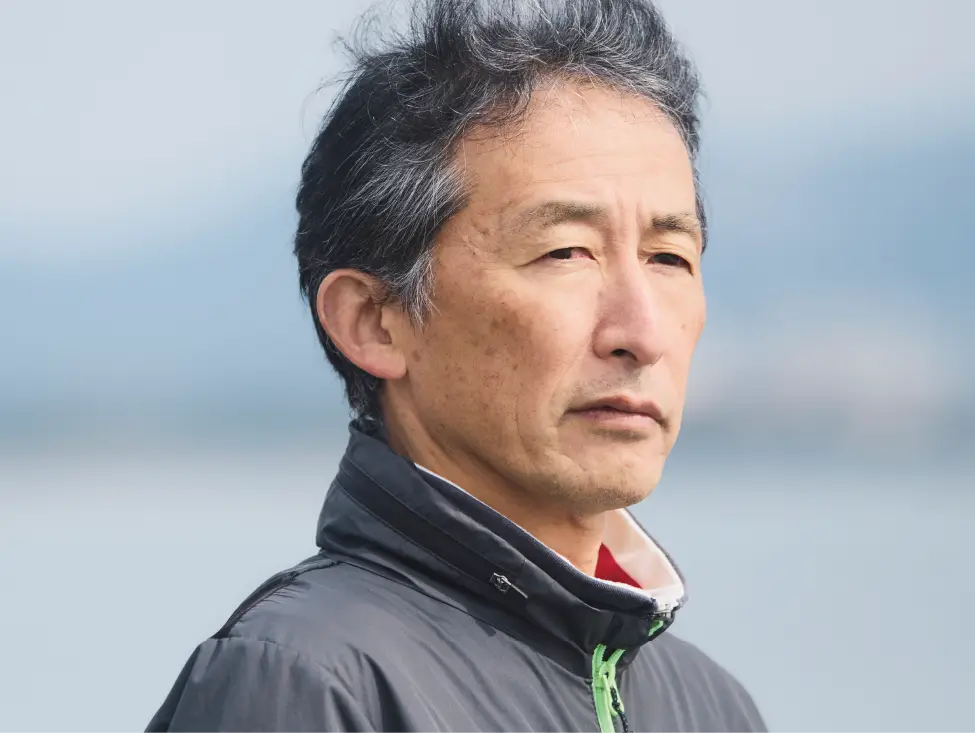

ウミガメ保護活動

「⻲ん⼦クラブ」リーダー

⻄⼭ 繁美SHIGEMI NISHIYAMA

ウミガメ保護の意味を教えてくれた、

師匠の遺志を受け継ぐ。

鹿児島はウミガメの上陸産卵、日本一。ここ志布志の海にもやってくる。やってくるという表現は軽いかもしれない。広い太平洋を旅して、ようやくここにたどり着いてくれるのだ。地球上に生存するウミガメはわずか7種のみ。その全種が絶滅の危機に瀕している。志布志に上陸するアカウミガメもその一つ。これはもう、なんとしてでも守らないといけない。

そうして平成19年に発足したのが、地域住民協力のもと、志布志の通山地区の小学生とPTA、小学校を中心にした「亀ん子クラブ」。西山さんがリーダーを引き受けたのは、「ずっとここで生きてきたし、当たり前と思って」という理由から。発足に先立ち、隣の大崎町で保護活動をしていた大和さんに、指導して欲しいと頼みに行ったものの、最初は断られた。「ウミガメの放流っていうイベントだけに興味があるなら、教えられない」と。

当時、子ガメを海にかえす放流を単なるイベントのように捉え、そこだけが注目されることが多かったという。そうではなく、地域が一体となって海岸清掃からウミガメの産卵、孵化、放流までを行い、真剣にウミガメを保護するならと、どうにか協力を得られた。大和さんから産卵の知らせを受けたら、夜明け前でもすぐに駆けつけた。一度や二度のことではない。もちろん勉強もした。鹿児島市の水族館にも行き、館長からレクチャーも受けた。小学生たちもメモを取り、一緒に学んだ。そうした姿勢が大和さんに伝わり、最初は卵を触らせてもくれなかったが、すべてを任せてくれるようになったという。「ようやく信頼されたと思った」と西山さんは振り返る。

全力で守りたくなる、

ウミガメには不思議な力がある。

普段は会社員の西山さんだが、5月から7月の産卵のシーズンはなるべく海岸に出て、卵を探す。最初こそ探し当てるのに時間を要したが、「3年もすると、このへんに産んだなと分かるようになるもんです」と西山さん。今でも卵を探すときは、師匠である大和さんから頂いた棒を使う。年季の入った鉄の重たい棒は、「大和棒」と名付けた。

見つけた卵は、素早く安全な場所に移す。波にさわられたり、獣に食べられたりしては困る。孵化場は通山小学校につくった。60センチほどの穴を掘り、そこに母ガメが産み落とした状態と同じようにていねいに置き、砂をかけていく。孵化が始まるのは8月後半。砂に聴診器を当てると、ガサゴソと音がするので分かるという。「そろそろだな」。生まれたばかりだというのに、子ガメの身体能力はすさまじい。人間の赤ちゃんに例えると、棒高跳び世界記録の高さに匹敵する砂の壁をぐいぐいと這い上がってくる。

過去に一度だけ、100匹ほどの子ガメたちが脱走したことがあるらしい。しかし誰が教えたわけでもないのに、子ガメたちは小学校から海の方へ向かっていたという。スマホのマップに頼りきっている人間とは、比べ物にならないほどの能力を生まれながらにして持っているウミガメ。絶対に守ってあげたい。そんな気持ちがさらに強くなる。

卵を見つけたときや放流するときは、SNSで周知。土日だと放流の際は40人ほどの親子が集まる。「手足は持たずに甲羅を持って」「放すときは、この線よりも前に行かないで。人間の足跡は、子ガメにとっては崖と一緒だよ」。そんな声かけをしながら、子どもたちと一緒に海へかえす。海に入った瞬間、もう泳ぎ始める子ガメたち。しかし成体になるのは、およそ5,000匹に1匹だそうだ。それほど過酷な旅をして、母になり、ようやくたどり着く志布志の海。もう絶対に、絶対に、守りきらなくてはならない。「亀ん子クラブ発足時の小学生たちが、そろそろ親になる頃。母ガメが再び志布志の海に帰ってくるように、今度はあの子たちが受け継いでくれたらうれしい」。だから今日も西山さんは、海にくる。西山さんの「志」は、この海のずっと先まで続いている。